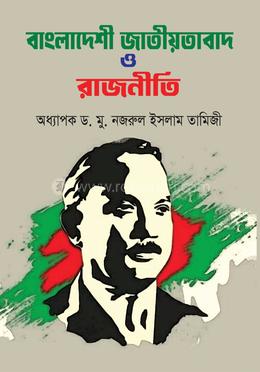

বাংলা কাব্যে কাননবিহারি অগ্নিবীণা বাদক রণতূর্যক চিরদ্রোহ ও মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলাম। কবির জীবনের পরতে পরতে একজন ব্যক্তি নজরুলের জীবনালেখ্যের চেয়ে একজন বাঙালি ও বাংলাদেশি নজরুলের প্রভাব অনেক বেশি বলে মনে করা হয়। গল্প, কবিতা, অভিনয়, উপন্যাস কিংবা সংগীত-সাহিত্য ও শিল্পের শাখায় শাখায় তার আগমন ছিল ধূমকেতুর মতো। আপন সৃষ্টির আলোয় নতুন দিনের আগমনী বার্তা দিয়ে এঁকে দিয়েছিলেন নবদিগন্তের উজ্জ্বল রেখা। শিল্প-সাহিত্যের নানা শাখায় আজও তিনি ‘উন্নত মম শির’। নিপীড়িতের শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তি কিংবা প্রেম ও মানবতার বাণীতে আজও তিনি সমুজ্জ্বল। সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে নজরুলের সৃষ্টিকর্মেও রয়েছে বেশ প্রাসঙ্গিকতা। নজরুল কালোত্তীর্ণ এক কবি, যার প্রাসঙ্গিকতা কোনো সময়ের আবর্তে কিংবা ভূগোলের বিভাজনে বিভক্ত নয়।

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন নিপীড়িত মানবতার কবি। সারাজীবন তিনি সমাজের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে কলম ধরেছেন। তিনি নির্ভীকচিত্তে কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে তার ক্ষুরধার রচনা অব্যাহত রেখেছেন, থেকেছেন আপসহীন, লোভ-খ্যাতির মোহের কাছে মাথা নত করেননি। কারা নির্যাতনেও বিচ্যুত হননি শাসকের লালিত আদর্শ থেকে। অন্যদিকে তিনি মানুষের হৃদয়ের কোমল অনুভূতির প্রতিও সমান আবেগে সাড়া দিয়েছেন। অজস্র গানে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন বাংলার সংগীত ভুবন। প্রবর্তন করেছিলেন বাংলা গজল।

কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ছিল ঘটনাবহুল। ১৮৯৯ সালের ২৪ মে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোলের চুরুলিয়া গ্রামে তিনি জন্মেছিলেন। পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ ও মা জাহেদা খাতুন। পিতা ছিলেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম। অভাব-অনটন ছিল শৈশব থেকেই তার নিত্যসঙ্গী। দুঃখের মধ্যে জন্ম বলেই নজরুলের ডাকনাম রাখা হয় ‘দুখু মিয়া’। ছোটবেলায় কেউ কেউ তাকে ক্ষ্যাপা বলে ডাকতেন, কেউ আদর করে বলতেন নজর আলী।

শৈশব থেকেই লেটো দলের বাদক, রুটির দোকানের শ্রমিক। এভাবেই পেরিয়ে গেছে তার শৈশব-কৈশোর। পরে কাজ করেছেন সৈনিক হিসেবে। করেছেন সাংবাদিকতা। কাজ করছেন এইচএমভি ও কলকাতা বেতারে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে পথে নেমেছেন। পাশাপাশি সাহিত্যসাধনা তো ছিলই। শাসকের রোষানলে পড়েছেন, কারারুদ্ধ হয়েছেন কিন্তু নত হয়নি নজরুলের উচ্চশির।

১৯০৮ সালে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়, তঁখন তার বয়স মাত্র নয় বছর। পিতার মৃত্যুর পর পারিবারিক অভাব-অনটনের কারণে তার শিক্ষাজীবন বাধাগ্রস্ত হয় মাত্র দশ বছর বয়সে জীবিকা অর্জনের জন্য কাজে নামতে হয় তাঁকে। এ সময় নজরুল মক্তব থেকে নিম্নমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেই মক্তবেই শিক্ষকতা শুরু করেন। একই সঙ্গে হাজি পালোয়ানের কবরের সেবক এবং মসজিদের মুয়াজ্জিন হিসেবে কাজ শুরু করেন। এসব কাজের মাধ্যমে তিনি অল্প বয়সেই ইসলামের মৌলিক আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান, যা পরবর্তী তাঁর সাহিত্যকর্মে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। তিনিই বাংলা সাহিত্যে ইসলামি চেতনার চর্চা শুরু করেছেন বলা যায়।

মক্তব, মসজিদ ও মাজারের কাজে নজরুল বেশি দিন ছিলেন না। বাল্য বয়সেই লোকশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একটি লেটো (বাংলার রাঢ় অঞ্চলের কবিতা, গান ও নৃত্যের মিশ্র আঙ্গিক চর্চার ভ্রাম্যমাণ নাট্যদল) দলে যোগ দেন। তাঁর চাচা কাজী বজলে করিম চুরুলিয়া অঞ্চলের লেটো দলের বিশিষ্ট উস্তাদ ছিলেন এবং আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় তার দখল ছিল। এছাড়া বজলে করিম মিশ্র ভাষায় গান রচনা করতেন। ধারণা করা হয়, বজলে করিমের প্রভাবেই নজরুল লেটো দলে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আসানসোলের দারোগা রফিজউল্লাহর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনিই নজরুলকে ১৯১৪ সালে ময়মনসিংহের ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন।

১৯১৫ সালে তিনি আবার রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে ফিরে যান। এখানে অষ্টম শ্রেণি থেকে পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এখানেই পড়াশোনা করেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে মাধ্যমিকের প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষা না দিয়ে তিনি সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে যোগ দেন। প্রথমে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম এবং পরে প্রশিক্ষণের জন্য সীমান্ত প্রদেশের নওশেরায় যান। প্রশিক্ষণ শেষে করাচি সেনানিবাসে সৈনিক জীবন কাটাতে শুরু করেন।

যুদ্ধ শেষে কলকাতায় এসে নজরুল ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রিটে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে বসবাস শুরু করেন কাজী নজরুল ইসলাম। তার সঙ্গে থাকতেন এই সমিতির অন্যতম সংগঠিত মুজাফ্ফর আহমদ। এখান থেকেই তাঁর সাহিত্য-সাংবাদিকতা জীবনের মূল কাজগুলো শুরু হয়। প্রথম দিকেই মোসলেম ভারত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, উপাসনা প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কিছু লেখা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে উপন্যাস বাঁধন হারা, কবিতা বোধন, শাত-ইল-আরব, বাদল প্রাতের শরাব, আগমনী, খেয়া-পারে তরণী, কোরবানি, মোহর্রম, ফাতেহা-ই-দোয়াজ্দহম্- এই লেখাগুলো সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার মোসলেম ভারত পত্রিকায় তার খেয়া-পাড়ের তরণী বাদল প্রাতের শরাব কবিতা দুটির প্রশংসা করে একটি সমালোচনা প্রবন্ধ লেখেন। এ থেকেই দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমালোচকদের সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় শুরু হয়।

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে কুমিল্লা থেকে কলকাতা ফেরার পথে নজরুল দুটি বৈপ্লবিক সাহিত্যকর্মের জন্ম দেন। এই দুটি হচ্ছে বিদ্রোহী কবিতা ও ভাঙ্গার গান সংগীত। এগুলো বাংলা কবিতা ও গানের ধারাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল। বিদ্রোহী কবিতার জন্য নজরুল সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। একই সময় রচিত আরেকটি বিখ্যাত কবিতা হচ্ছে কামাল পাশা এতে ভারতীয় মুসলিমদের খিলাফত আন্দোলনের অসারতা সম্বন্ধে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমকালীন আন্তর্জাতিক ইতিহাস-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯২২ সালে তাঁর বিখ্যাত কবিতা সংকলন অগ্নিবীণা প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থ বাংলা কবিতায় একটি নতুনত্ব সৃষ্টিতে সমর্থ হয়, এর মাধ্যমেই বাংলা কাব্যের জগতে পালাবদল ঘটে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। পরপর এর কয়েকটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের সবচেয়ে সাড়া জাগানো কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে : প্রলয়োল্লাস, আগমনী, খেয়াপারের তরণী, শাত-ইল্-আরব, বিদ্রোহী, কামাল পাশা ইত্যাদি। এগুলো বাংলা কবিতার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তাঁর শিশুতোষ কবিতা বাংলা কবিতায় এনেছে নান্দনিকতা খুকী ও কাঠবিড়ালি, লিচু-চোর, খাঁদু-দাদু ইত্যাদি তারই প্রমাণ।

নজরুলের গানের সংখ্যা চার হাজারের অধিক। ১৯৩৮ সালে কাজী নজরুল ইসলাম কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হন। সেখানে তিনটি অনুষ্ঠান যথাক্রমে ‘হারামণি’, ‘নবরাগমালিকা’ ও ‘গীতিবিচিত্রা’র জন্য তাঁকে প্রচুর গান লিখতে হতো। ‘হারামণি’ অনুষ্ঠানটি কলকাতা বেতার কেন্দ্রে প্রতি মাসে একবার করে প্রচারিত হতো যেখানে তিনি অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায় রাগরাগিণী নিয়ে গান পরিবেশন করতেন। উল্লেখ্য, এই অনুষ্ঠানের শুরুতে তিনি কোনো একটি লুপ্তপ্রায় রাগের পরিচিতি দিয়ে সেই রাগের সুরে তাঁর নিজের লেখা নতুন গান পরিবেশন করতেন। এই কাজ করতে গিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম নবাব আলী চৌধুরীর রচনায় ‘ম আরিফুন নাগমাত’ ও ফারসি ভাষায় রচিত আমীর খসরুর বিভিন্ন বই পড়তেন। এগুলোর সহায়তা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের রাগ আয়ত্ত করতেন। এসব হারানো রাগের ওপর তিনি চল্লিশটিরও বেশি গান রচনা করেন।

নজরুলের প্রথম গদ্য রচনা ছিল ‘বাউলের আত্মকাহিনী’। ১৯১৯ সালের মে মাসে এটি সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সৈনিক থাকা অবস্থায় করাচি সেনানিবাসে বসে এটি রচনা করেছিলেন। এখান থেকেই মূলত তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত ঘটেছিল। এখানে বসেই বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছেন। এর মধ্যে রয়েছে : হেনা, ব্যথার দান, মেহের নেগার, ঘুমের ঘোরে। ১৯২২ সালে নজরুলের একটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়, যার নাম ব্যথার দান। এ ছাড়া একই বছর প্রবন্ধ-সংকলন যুগবাণী প্রকাশিত হয়।

নজরুল ‘ধূপছায়া’ নামে একটি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন। এটিতে তিনি একটি চরিত্রে অভিনয়ও করেছিলেন। ১৯৩১ সালে প্রথম বাংলা সবাক চলচ্চিত্র ‘জামাই ষষ্ঠী ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত ‘গৃহদাহ’ চলচ্চিত্রের সুরকার ছিলেন তিনি। গীতিকার ও সংগীত পরিচালক ছিলেন ১৯৩৩ সালে পায়োনিয়ার ফিল্মস কোম্পানির প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্র ‘ধ্রুব’ আর সুরকার ও সংগীত পরিচালক ছিলেন ১৯৩৭ সালের ‘গ্রহের ফের’ চলচ্চিত্রের।

১৯৩৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত পাতালপুরী চলচ্চিত্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৩৮ সালে নির্মিত গোরা চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালক ছিলেন নজরুল। ১৯৩৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সাপুড়ে চলচ্চিত্রের কাহিনিকার ও সুরকার ছিলেন তিনি। রজতজয়ন্তী, নন্দিনী, অভিনয়, দিকশূলস্থ চলচ্চিত্রের গীতিকার ছিলেন। চৌরঙ্গী চলচ্চিত্রের গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালক ছিলেন নজরুল। চৌরঙ্গী হিন্দিতে নির্মিত হলেও সেটার জন্য সাতটি হিন্দি গান লেখেন তিনি।

নজরুল সাম্যবাদের একজন অগ্রদূত। তিনি মুসলিম হয়েও চার সন্তানের নাম বাংলা, আরবি বা ফারসি উভয় ভাষাতেই নামকরণ করেন। যেমন : কৃষ্ণ মুহাম্মদ, অরিন্দম খালেদ (বুলবুল), কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ।

নবযুগ পত্রিকায় সাংবাদিকতার পাশাপাশি নজরুল বেতারে কাজ করছিলেন। এমন সময়ই অর্থাৎ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এতে তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তাঁর অসুস্থতা সম্বন্ধে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে। এরপর তাঁকে মূলত হোমিওপ্যাথি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু এতে তঁর অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি।

১৯৭২ সালের ২৪ মে ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে সপরিবারে বিদ্রোহী কবিকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। এ সময় তাকে বাংলাদেশের জাতীয়তা দেয়া হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে তাকে জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে ডি-লিট ডিগ্রি দেওয়া হয়। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ তাঁকে একুশে পদক ভূষ্টিত করে।

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনাদর্শ এক হাতে প্রশান্তির বাঁকা বাঁশের বাঁশরি ও অন্য হাতে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামের খড় কৃপাণ। জাতীয় কবির জীবনাদর্শ বিশ্লেষণ করলে আমরা আবহমান বাংলার মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি খুব সহজেই প্রত্যক্ষ করতে পারি। কবির জন্ম ও মৃত্যুর ঘটনার সময় বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সময়ের প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কবির জন্ম হয় এক সাম্রাজ্যে। কবির যৌবনকাল আসে আরে। ১৮৯৯ থেকে ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট কবির মৃত্যু পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশের অনেক কিছু ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রতিটি পরিবর্তনেই নজরুলের লেখা কবিতা, গান, ইসলামী গজল আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছে। প্রকৃত অর্থেই নজরুল একজন মানবতাবাদী কবি। তাঁর লেখায় উঠে এসেছে মানবতার জয়গান।

![]()

Hello, Sign in

Hello, Sign in

Cart

Cart